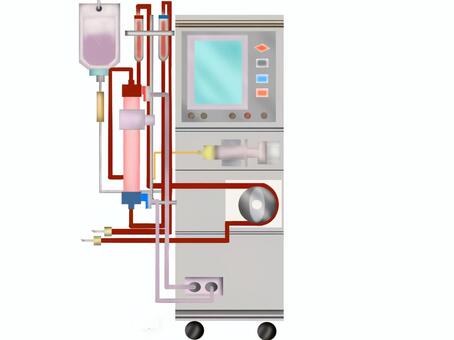

いま、あなたの透析生活を守っているのは

腎友会に参加している人たち全員です。

私たちの願い ~「いつでも、どこでも、だれでも」安心して貧富に関係なく必要な医療が受けられること。

北海道腎臓病患者連絡協議会(道腎協)は、腎臓病患者とその家族を主な会員とし、16地域腎友会を会員とする協議会組織です。

※告知

事務局は現在、閉鎖しています。

事務作業が遅れてしまいますが、ご了承ください。

※どうじん令和6年新年号

○特集「道知事への要望について

○みんなの知りたいこと「透析医療費」について

○KINOHIコーナー

○腎臓移植コーナー

○全腎協活動報告

○事務局だより

など。

※先人たちの苦労

私たちは患者を支えてくれた多くの方々の命がけの運動と、それを支えてくれた医療・行政関係者を初め多くの人々の力添えによって社会復帰をし、生きる喜びを実感しています。しかし、私たちの周りには40有余年前とは異なる新しい難問が次々と押し寄せています。

透析患者の高齢化、障害の重度化、重複化により週2~3回の通院送迎の介護は、家族・医療関係者を含めて、特に広大な北海道では深刻な課題です。どんなに天候が悪くても年間150日ほど通院しなければ、生命が保てない透析患者の要介護対策は、急がなければなりません。

また、国や全国の自治体の財政悪化の為、私たちの重度障害者医療費助成制度にも影響が現れ、同制度の改悪が進められました。本道では、平成16年10月から、市町村民税課世帯に属する患者は、医療費の自己負担額が原則1割(通院12,000円月額上限、入院40,400円月額上限)と全国一負担の大きい厳しいものになりました。多くの仲間や他の患者団体と連携をとり、様々な反対活動をしましたが、同制度の実施が強行されました。